子育てにおいて、ゲームを手放さなくて困る、ゲームに夢中でその他のことに手がつかない、とか、色々な問題は親の愛情不足?愛着障害って保護者の子育ての仕方が悪いんだよね?とか思われたことありますでしょうか。今回はそういった問題について、その本質と対応方法についてまとめさせていただきました。今回の記事では

- ゲーム依存は依存してしまう理由を探るのが大事

- そもそも多くのケースはゲーム依存に当てはまらない

- ゲーム依存への最大の対応方法は環境の改善

- 愛着障害は保護者の責任によるものとは限らない

- 愛着障害と発達障害を見分けることは難しい

こういったことについてお話しさせていただきます。

「愛着」とは、乳幼児期に養育者との間で作られる基本的な信頼関係

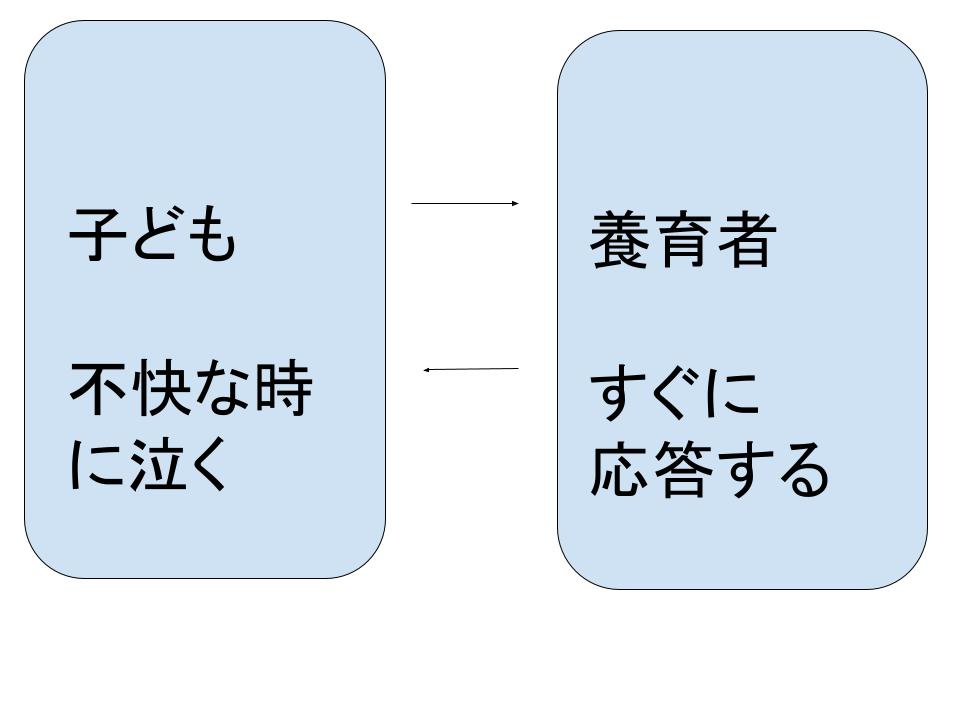

愛着=アタッチメント、とも呼ばれ、主に乳幼児期に養育者との間で作られる基本的な信頼関係のことです。下の図のようなやりとりを繰り返し、愛着(アタッチメント)が形成されます。

アタッチメントが形成されると、以下のように発達していくことが考えられます。

- 情緒の安定(安全基地の獲得)

- 善悪の判断の基準ができる

- 探索行動が始まり、主体性や好奇心が発達する

- 言語、コミュニケーションの能力が発達する

- 心の柔軟性が高まる

発達障害の子どもはアタッチメントの形成が難しい

発達障害についてはこちらの記事でお話ししています。アタッチメント(愛着)は、乳幼児期に養育者との間で作られる基本的な信頼関係ですが、発達障害の子どもは、アタッチメントの形成が遅れたり、適切に形成せず、二次的な障害に繋がることが多いです。ですので、発達障害の子どもに対してはアタッチメントの形成を適切に行うことが重要になります。アタッチメントは発達の起点になります。アタッチメントが適切に形成されないと、「情緒が安定せず、常に不安な状態になる」「新しい行動の開拓が少なく、意欲が低い」「積極的な会話が減り、言葉の発達の遅れにつながる」といった影響が出ます。

アタッチメントの具体的な作り方はこの3つ

- 子どもに強みを見せる

- 例えば、赤ちゃんの時の保護者は、なぐさめてくれる、危ないことから守ってくれる、といった頼りになる存在です。こういった行為を重ねて、子どもにとっての「安全基地」になるわけです。このように、支援者が安全である、頼りになる、ということを知らせるために「強みを見せる」ということが一つの手段になります。スポーツでも、遊びでも、クイズでも何でも良いです。強みを見せることで「あの人に関わりたい」と思ってもらうわけです。

- 大人から先に興味を向ける

- アタッチメントが不安定な子にオススメの方法です。効果は2つで「安心感が大きい」「適応行動(その場に適した行動)を教えやすい」ということです。先に大人から関わっていくことで、子どもはさまざまなことに安心して関わっていけるようになります。また、適切な行動の判断基準のモデルを示すことにもなります。そういった点から、大人から先に興味を向ける、ということが重要になります。

- 時間をかけて関わる

- 長ければ良いわけではありませんが、長時間一緒に過ごす方が信頼と安心を深めやすい傾向にあります。

色々とアタッチメントの形成のポイントをお伝えしました。ですが、あれもこれもやらなきゃ、となると保護者の負担が増え、保護者がいっぱいいっぱいになってしまいます。保護者の方は、学校、医療機関(精神科医、カウンセラー)など、利用できるサービス、関係機関と協力して子どもの対応にあたるのが良いかと思います

愛着障害は「反応性アタッチメント障害」「脱抑制性対人交流障害」の2つ

反応性アタッチメント障害は「心が閉じこもっている」と感じられる子ども

一見すると「心が閉じこもっている」と感じられる子どもです。愛着(アタッチメント)の形成で失敗体験を重ねた結果、新しい人間関係を拒否するようになったと考えられています。診断基準は次の項目です。

- 養育者に対して、苦痛な時でも安楽を求めない、あるいは反応しない。

- 他者に対しての働きかけが少なく、関わろうともしない。

- ネグレクト、養育者の変更が複数回ある。

- ASDの基準を満たさない。

- 少なくとも9ヶ月以上の発達年齢。

- 5歳以前に課題が明らかになっている。

脱抑制性対人交流障害は「人見知りしない」子ども

一見すると、人見知りしない子どもです。養育者と愛着(アタッチメント)の形成がうまくいかず、信頼できる人とできない人の区別がうまくできない状態ではないかと考えられています。診断基準は次の項目です。

- 知らない大人に近づくことに抵抗が少ない。

- 年相応ではない過度に馴れ馴れしい様子がある。

- 養育者を振り返る行動が少ない。

- ネグレクト、養育者の変更が複数回ある。

- ADHDの診断基準は満たさない。

- 少なくとも9ヶ月以上ほ発達年齢。

- 5歳以前に課題が明らかになっている。

愛着障害は学校で最も誤解の多い障害

愛着障害、という言葉自体は学校の中に浸透しつつあります。ですが、誤解が非常に多いです。例えば、「愛着障害=保護者の愛情が無いせい」正直、こういうイメージが広まっていると感じます。ですが、「愛情を込めて育てても、愛着が形成されない事例が報告されている」「愛着の現象についてはまだ研究中の部分が大きい」「検証の結果、日本には反応性アタッチメント障害の子どもはかなり少ないと考えられている」といった点からそのイメージが間違っていると指摘されています。愛着障害の責任を安易に保護者に求めないよう、注意が必要です。

「愛着(アタッチメント)が不安定=二次障害を生む」というのも間違いです。愛着の形成が不安定でも社会適応できている人はいます。愛着障害にもASDと同様に「スペクトラム」という発想が取り入れられています。スペクトラム=連続体、という意味で、この場合、愛着障害の実態にはグラデーションがある、ということです。このスペクトラムを踏まえ、ある検証が行われました。

- 愛着(アタッチメント)の有無について分類する(ストレンジシチュエーション法)。

- その分類に基づいて、それぞれが適応行動を取れるか分析する。

その結果は以下です。

| レベル | 実態 |

| 1(安定型) | 愛着形成アリ。適応行動もアリ。 |

| 2(不安定型A) | 愛着は不安定。適応行動が取れる。 |

| 3(不安定型B) | 愛着は不安定で、特異な行動が見られる。適応行動は取れる。 |

| 4(安全基地の歪み) | 愛着は不安定。過服従、無鉄砲、攻撃性などが見られる。 |

| 5(医学診断レベル) | 愛着は不安定。対人関係全般に機能不全を起こしている。 |

この結果より、愛着が不安定=二次障害ではない、と言えるわけです。

愛着障害と発達障害は判断が難しい

個人的にはこれが一番大事な点だと思っています。愛着障害と発達障害は特徴が似ているということです。このため、発達障害を愛着障害として誤認するというケースが少なからずあるんです。愛着障害と発達障害では必要になる対応が全然違います。結果、酷い誤学習による二次障害が起きてしまうことがあるんです…。さらに、発達障害の特性がアタッチメントの形成を難しくさせる側面もあります。ASDの場合は、「触覚過敏がある」→「安心感を与えるはずのスキンシップが本人にとって不快になり、アタッチメントが形成されない」とか、「人への興味が低い」→「養育者への関心も薄いため、『可愛くない』と思われて関わり自体が減ってしまう」といったことがあり、ASD+愛着障害、になることもあります。ADHDの特性が愛着障害の引き金となり、ADHD→ADHD+愛着障害となることもあります。「多動性が高い」→「危険な行動が多く、養育者が疲弊してネグレクトにつながる」とか、「多動性、不注意、衝動性など、特性が強い」→「特性のせいで怒られることが多く、養育者を『いつも怒っている人』と誤認してしまう」など。こういった事例に対し、対応の間違いを防ぐために、発達障害と愛着障害の両者の共通点、違いについて知る必要があります。

愛着障害とASDの共通点はとても多い

不安感が強いということです。ともに、「母子分離不安」の症状が現れます。その他の爪噛み等の特徴的な行動も似ており、「愛着障害と思ったら、まずはASDを考えて」とも言われるくらいです。

愛着障害とASDの相違点は気持ちの理由

同じ不安感でもその理由が違います。

ASD …見通しがもてない、感覚過敏がある

愛着障害…安全基地がない、孤独

ですので同じ症状でも対応が違ってくるのです。

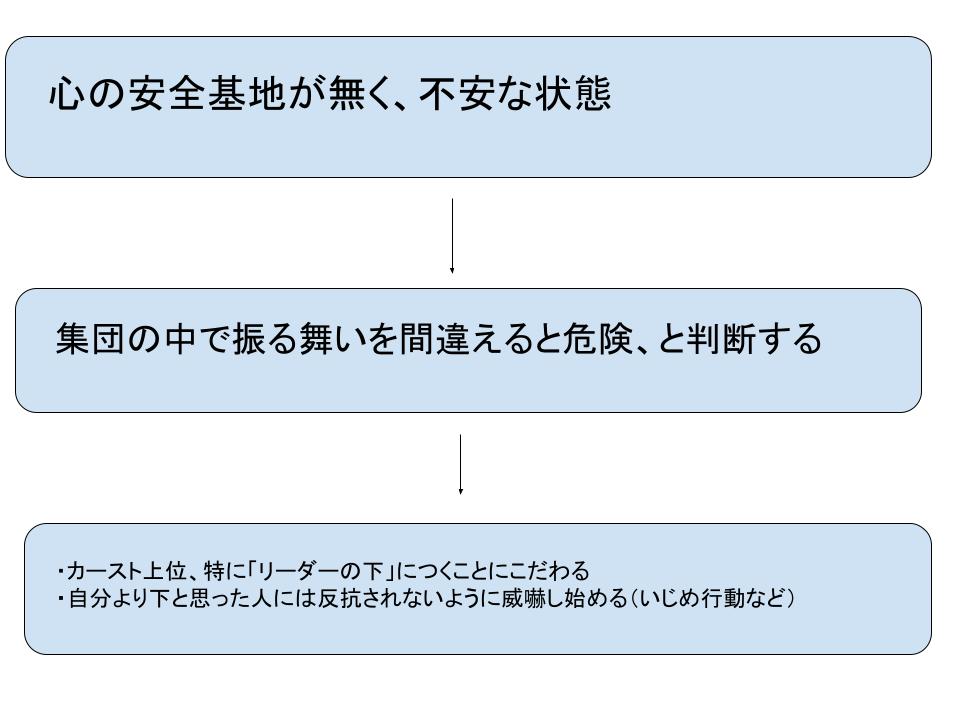

愛着障害とASDとの見分け方は、「こだわり行動」「カーストへの意識」

これはとても難しいことなので、あくまで参考までに、ということですが、端的に示すと「こだわり行動がある=ASD(愛着障害ではこの行動は少ない)」「カースト(上下関係)を意識した行動がある=愛着障害(ASDではこの行動は少ない)という見分け方ができます。カーストを意識した行動とは、次のようなものです。

愛着障害とADHDの共通点は「意欲低下」と「衝動性」

愛着障害の意欲が低下している状態と、ADHDの不注意状態はとても似ています。また、ともに衝動性が強いです。

愛着障害とADHDの見分け方は「一人のときの様子」

これについては比較的はっきりと指標が出されています。「ADHD =不注意症状が常に見られる」「愛着障害=一人で過ごすときは多動ではない」この観点から判別することが可能です。

私の勤務地で実際に起きた誤診例

以前私の勤めていた職場でも、愛着障害と診断が出た生徒がいました。ただ、その子はASDの診断もある子で、なかなか判断には注意が必要な子でした。また、よくよく確認すると

- 5歳以前に課題が明らかになっている

- カーストを意識した行動がある

- 知らない大人に近づくのに抵抗感がない

- ネグレクト、養育者の変更が複数回ある

こういった点に関して該当しておらず、ASDからの二次障害を起こしているのかASD+愛着障害なのかの判断に関して慎重を期する必要がありました。ですが、そこへの理解が現場になく、結果、愛着障害として子どもへの支援が行われることになりました。そしてどうなったかというと、

注目行動をする→無視や阻害をせずに理解を示す→エスカレートする

家庭は障害の原因を家庭の中に求める→学校が関わることが難しくなる

といった展開になり、その生徒は、決して社会生活をスムーズに送れるような状態ではなくなってしまいました。特別支援のプロが集まっているハズの現場ですらこういったことが起こります。愛着障害の判断は、慎重に慎重を重ねて議論がされるべきなんです。

ゲーム依存も慎重にではあるが、対応すべき問題

不登校のお子さんのゲーム依存については、あまり積極的に解決に動く姿勢はオススメしていませんでした。「子どもの心のエネルギーを貯める」という観点から、なるべく子どもにとって心地よく過ごすのが良いと考えていたからです。ただ、この選択肢はベターではありますがベストではありません。認知行動療法の、「行動活性化」の考え方で言うと、「身体がゲームをできる場所でしか過ごせないように変容してしまう」からです(ゲームをしている元気は確保できる、という考え方もできますが)。ですので、ゲームに依存しなくても良い身体である、ということを目指せるということは、とても良いことなのです。

ゲーム依存の対応を始める前に、その背景を考えることが大事

まず知るべきこととして、依存する時にはその理由がある、ということです。依存のきっかけとしては「苦痛を忘れ、癒される」ということが多いです。理由もなく依存状態に陥る人はいないと言われています。つまり、依存状態というのは二次的な障害で、そもそも一次的な障害がまずあることが問題なのです。一次的な障害としてあげられるのは、いじめや発達障害、その他思春期の葛藤や親への反抗心など、本人の感じている生きづらさが考えられます。

こういった背景に目を向けずに対応すると、ゲームを取り上げるといった行動をしてしまいそうですが、取り上げると苦痛に耐えるためのツールがなくなってしまい、依存はひどくなります。また、親子で対立するきっかけとなり、ひどい時には暴力に発展するかもしれません。そういったことを避けるためにも、まず依存の背景を考え、その上で対応する必要があります。

依存するゲームの種類も依存背景を探るヒントになる

依存している子どもにとってゲームは心的苦痛を和らげる手段です。そのため、ゲームの内容からある程度子どもの抱える問題を察知することができます。

- アクションゲーム→自信を失っており、興奮や自信を獲得したいと考えている

- アバターを使ったゲーム→周囲に理解されず、無価値に苛まれている

- 動画などのコンテンツ連続再生→過去の苦しみから逃れるなど、リラックスしたいと考えている

実はゲーム依存は立派な病気で、定義も決まっている

ゲーム依存というのは主観的な判断ではなく、医学的な定義がきちんとあるんです。2019年に、国際疾病分類において、「ゲーム症」が認定されました。基準は以下です。この基準に当てはまらなければ、厳密にはゲーム依存ではありません。もし当てはまらないのであれば、比較的おおらかな対応をしても良いかと思います。

- ゲームを始める時間ややめる時間等を自分ではコントロールできない

- 日常生活でやるべきことより、ゲームが優先されてしまう

- 家庭や学校などに悪影響が出ていてもゲームをやめられない

- 1から3の状態が少なくとも12ヶ月以上続いている

ゲーム依存にまつわる話、「脳が壊れる」は本当だけど、そこまでならない

ゲーム依存に限らず、あらゆる「依存症」において、依存状態が続くと「脳の前頭葉の機能が低下する」「神経細胞が壊れる」などの研究結果が出ています。しかし、10代の子どもの多くはそこまで進まず、薬物治療の必要もなく改善するケースがほとんどです。また、脳の壊れる程度についても、ゲーム依存のによる変化より、両親の不仲や暴言、暴力による影響の方が大きいとされているくらいなので、脳への影響はさほど心配しなくても良いでしょう。

ゲーム依存への対応方法はまずは環境の改善、その他にもたくさんある

最大の対応法としては、環境の改善です。依存に関しては「ラットパーク実験」というものがあり、動物に依存物質を与えた上で環境だけ区別しておくと、環境設定の良い動物は依存症をほとんど発症せず、環境設定の悪い動物のほとんどは依存症を発症した、という結果が出ています。つまり、依存症の原因は依存させるものではなく、生活している環境にあると考えられるということなのです。

環境設定で重要すべきは「対立」するのではなく、「応援し、寄り添う」という姿勢です。海外では、「依存の反対はつながり」という主張がされています。その元となるのは、ポルトガルでの依存症治療例です。ポルトガルでは、依存症を社会全体で受け入れる政策に切り替えた結果、依存症患者が激減しました。孤立は依存を生むと言われています。孤立を防ぐことで、依存症患者の激減に成功したのです。

無理にやめさせず、ゲーム以外の依存先を見つける

ゲームはあくまで苦痛から逃れるための「心の杖」です。ですので、取り上げるのではなく杖を増やして一つに依存しない状況を作る、ということが良いと思います。この場合の新しい依存先の条件は以下の3つです。「プレッシャーが少なく、受容的で暖かい環境」「楽しい」「人に認められる」これらが揃っていると良いでしょう。ゲームにハマる前に好きだったことを思い出し、依存先の候補にするのも良いでしょう。具体的には以下のようなものがオススメです。

- ペットの世話

- (多少の危険が伴う)スポーツ

- 趣味の仲間を見つける

- 大きな音を出す、声を出す(カラオケや楽器演奏など)

- アルバイトをする(禁止されている場合は親族のお手伝いなど)

良いところを徹底的に褒め、伸ばす

依存に向かう大きな原因は「孤立」ですので、ありのままの子どもを見てあげた上で評価し、子どもの居場所を家庭内に改めて作ってあげましょう。特に発達障害のある子のケースにおいては、能力の凹凸の影響で自信を無くしてしまっていることが多いです。得意なことを徹底的に褒めて伸ばしてあげましょう。こういったやり方の技法として、依存症の根底にある「つながりの喪失」を回復するためのものとして「CRAFT」という手法が効果的です。以下の4つの考え方を柱にし、会話をできるだけプラスのイメージの言葉に変えましょう。

- 相手をコントロールしない

- 親自身が変われることから始める

- 正論は反発、悪化を呼ぶので一旦飲み込む

- 言い換え、ポジティブコミュニケーションを心がける

あえてネットを使い、親も趣味探しを手伝う

ゲーム依存の場合、ネットゲームに依存しているケースも多いですが、ここであえて親も一緒にネットを使い、敵ではないことを示すのも良いでしょう。子どもがネットを駆使してさまざまな情報を取り出すのを眺めながら「すごいね」などと褒めてあげられたら最高です。なお、趣味探しにおいてコミュニティに属すことを検討する場合には、同世代のいないコミュニティがオススメです。同級生とのトラブルを抱えていた場合に、その再燃を避けることができますし、学校以外の世界に視野が広がる可能性もあります。あくまで本人がペースを決め、リラックスした状態で参加できるようにしましょう。

ゲーム依存症の対応にあたっての注意点もいくつかある

ゲーム依存で身体に影響が出ることあるが、それでも取り上げない

ゲーム依存の結果、頭痛や手足の変形、エコノミークラス症候群等の症状が現れることがあります。それでも、無理やりゲームから引き離す方がリスクは高いです。暴力や、最悪のケースを招く危険性があります。身体に影響が出るほど依存している場合、まず「この子はそれほどゲームを必要としていたんだ」ということを理解してあげる必要があります。ただ、もちろん放置ではいけません。精神保健福祉センターに相談し、指示を仰ぐのも良いでしょう。福祉や医療の手を借りていく、ということが大事になっていきます。

ゲーム依存への対応をする親自身の孤立にも注意

子どものゲーム依存は、本人の孤立だけでなくそれを支援する家庭が周囲から孤立する、というリスクがあります。ゲーム依存の対応に苦慮する場合には、自分たちだけで抱え込まず、福祉や医療など、周囲に支援を求めることも考えておきましょう。ゲーム依存の相談先としては、「精神保健福祉センター」「保健所」「子ども家庭総合支援拠点(子ども家庭支援センター)」「依存症の専門医」などがあります。ぜひ活用していきましょう。

ゲーム依存の対応においては親側の余裕が大事です。親が肯定的な気持ちになって家庭の雰囲気が和むと、子どもの心にも変化が生じてきます。ぜひ、親御さんの心身が喜ぶことを率先して行いましょう。

- 一人でリラックスする時間を持つ

- 友達とおしゃべりする

- 自分が心落ち着くことをする

- 美味しい食事をとる

- 美容室に行く

- エステやマッサージに行く

- コスメやバッグ、洋服を買う

- 習い事を始める

などなど。やれることがあればやってみましょう。マインドフルネスやACTを使ったセルフケアもオススメです。こちらの記事でお話ししていますので、よければ参考になさってください。

ゲーム依存について相談できる先を増やす

ゲーム依存の専門の医療機関では、親のカウンセリングや家族教室を行なっているところもあります。カウンセリングを受ける、家族教室に参加する、といった形で相談先を増やすことも考えてみると良いでしょう。

万が一暴力に発展したらすぐに警察へ

ゲーム依存の対応が暴力に発展してしまった場合にはすぐに警察を頼りましょう。生活安全課の警官がしっかり対応してくれるハズです。あくまで「警察を呼ぶのはあなたを守るため」という子どもへの姿勢はもっておきましょう。また、実際には子どもが暴力を振るうのではなく、その前に親が暴力を振るっているケースが多いとも言われています。思い詰めず、冷静な対応を心がけましょう。ちなみに以下の行為は全て暴力行為に相当します。このようなシーンが日常的に見られたら、自分たちでなんとかしようとせず、第三者に相談しましょう。

- 押しのける、手で払う

- 怒鳴る、バカにする

- 物を投げる、破壊する

- 大きな音を立てる

- 叩く、ける

ゴールは、子どもの孤立感が和らぎ、幸せを感じられるようになること

最終的に「ゲームをやめさせよう」とか、不登校のケースの場合に「不登校をやめさせよう」とするのはやめた方が良いです。子どもの孤立感が和らぎ、幸せを感じられるようになれば、それが回復です。心地よい状態を維持できるようになれば、子どもは自然にゲームから離れます。

まとめ

愛着の問題にゲーム依存など、子育てには様々な問題が巻き起こります。ただ、それぞれに対して適切な知識を持っておけば、重大な状況を招くことなくきちんと対処ができるかと思います。ぜひ、様々な問題に対し、冷静さをもち、勉強し、対応していきましょう。そしてご負担の多い保護者の皆様、ぜひセルフケア、ご自身を労わるお気持ちも持っていただきたいと思います。

今日もお読みいただき、ありがとうございました。

コメント